Events

Les ornements

Des pièces remarquables

Les ornements font partie des pièces remarquables que comprennent les collections du Musée de Tahiti et des Îles. Ces objets fascinent pour leur finesse et leur beauté et inspirent encore aujourd’hui les créateurs polynésiens.

Dans leur vie quotidienne, les Polynésiens en portaient assez peu. Les voyageurs européens, dont Joseph Banks au XVIIIe siècle, rapportent cependant que les femmes se paraient quotidiennement de fleurs à l’oreille et de couronnes. Il semble que les ornements prestigieux étaient majoritairement portés par les hommes de haut rang lors d’événements importants. Ils arboraient alors des parures somptueuses, composées de matériaux rares chargés d’une symbolique forte.

Aux Îles de la Société et aux Australes, de splendides pectoraux en nacre et fines tresses de cheveux, objets de prestige, étaient réservés à l’élite. Dans ce dernier archipel, l’os de baleine sculpté servait aussi à la réalisation de pendentifs ornant des colliers de cheffesses. A Maupiti, Huahine (Iles de la Société) aux Marquises et aux Gambier, des dents de cachalots étaient également portées en collier. Les grands guerriers tahitiens portaient aussi de grands plastrons taumi aux rangées de plumes, nacre, poils de chiens et dents de requins savamment assemblées.

Taumi conservé au ©British Museum

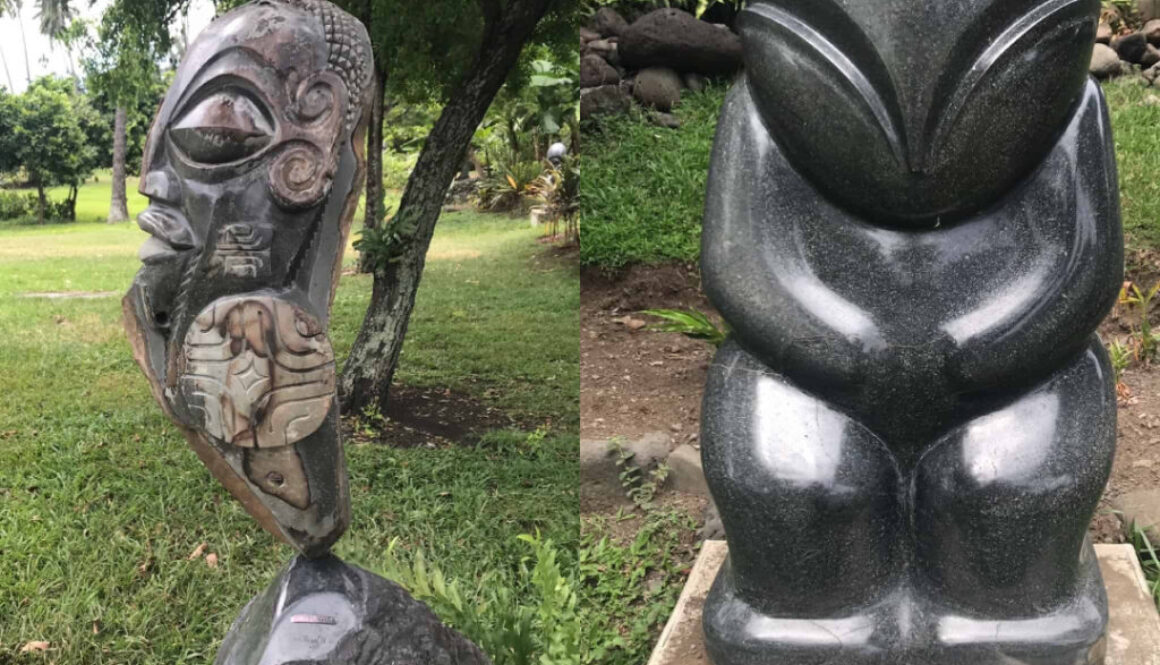

L’archipel des Marquises s’illustrait par des parures particulièrement variées. Une diversité que les collections du Musée de Tahiti et des Îles reflètent au travers des coiffes paè kaha / paè kea, les coiffes en plumes peue tuetue et heikua, les ornements en os ivi poo, ainsi que les ornements d’oreille en ivoire marin haakai, pū taiana / taiata ou les kouhau en bois.

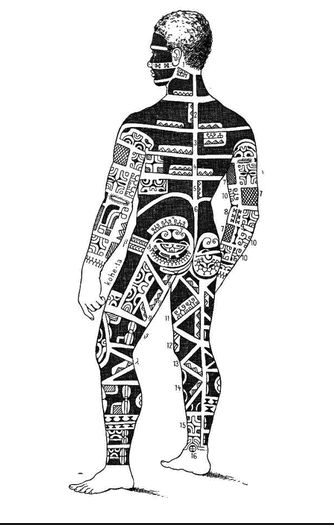

Autre forme de parure corporelle, le tatouage – tatau en tahitien, présent dans tous les archipels, ornaient les Polynésiens dès l’adolescence, dans une dimension spirituelle et rituelle mais également esthétique. Aux Marquises, le développement et de cet art du patutiki et l’ampleur qu’il prenait sur les corps fascina immédiatement les voyageurs occidentaux. Cette fascination donna lieu à une grande partie du travail de l’ethnologue allemand Karl von den Steinen dans l’archipel en 1897, qui s’adonna à un recensement scrupuleux des motifs. Son ouvrage Les Marquisiens et leur art, et particulièrement son volume dédié au tatouage, joua un rôle significatif dans le renouvèlement de l’essor de cette pratique à partir des années 1980.

Voir l’édition française de 2016 de K. Von den Steinen, réalisée par le Musée de Tahiti et des îles en co-édition avec Au Vent des îles.

Te’a

Le tir à l’arc polynésien

L’arc (fana) possédait un statut particulier dans la société polynésienne ancestrale. Nous évoquerons aujourd’hui l’archerie traditionnelle polynésienne, à travers l’un des rares exemplaires qui nous soient parvenus complets et que nous avons la chance de conserver au Musée de Tahiti et des Îles.

Cet arc (78.03.66), le carquois (78.03.67) et les flèches associées (78.03.68) furent collectés à Tahiti entre 1821 et 1824 par le missionnaire de la London Missionary Society Georges Bennet qui les rapporta en Angleterre. Plus tard, cet ensemble fut acquis par le collectionneur James Hooper. En 1978, lors d’une vente chez Christies, la Polynésie Française se porta acquéreur de ce remarquable ensemble.

S’il existait d’autres arcs en purau (Hibiscus tiliaceus), comme le relatent William Ellis et Jacques-Antoine Moerenhout, notre arc, fana, est en ’aito (Casuarina equisetifolia), bois de fer, dur, dense et résistant. De section ronde (3,3 cm au centre), effilé vers les extrémités (2,1 cm), il mesure 2,17 m de long, et est de type longbow régulier, légèrement courbé. Il est ainsi plus grand que ceux décrits par Ellis et Moerenhout, mesurant environ 5 pieds de long (approx. 1,50 m).

La corde, taura, en fibres de bourre de noix de coco (nape) est fixée à chaque extrémité par un simple nœud. Torsadée, elle est marquée d’un noeud au niveau de chaque attache. La littérature mentionne l’existence de cordes en romaha ou ro’a (Pipturus argenteus), ou encore d’hibiscus. Les cordes cassaient souvent selon Ellis. Le tireur, pliant un genou au sol, la tendait avec la main droite jusqu’à ce que l’extrémité de la flèche touche le centre de l’arc. Bander l’arc au maximum dans cette position exigeait un grand effort.

Les 25 flèches,’ofe, sont en roseau des montagnes (Miscanthus floridulus), sans empennages, avec des pointes emboîtées en bois de fer. Sans décoration, elles mesurent 87 cm pour 19 d’entre elles et 70 à 75 cm pour les plus petites, avec une encoche peu prononcée (0,3 cm). Il semble que les flèches étaient souvent ornées, parfois richement coloriées et bariolées.

Les pointes en bois de fer, probablement noircies au feu, sont enfoncées dans le roseau, maintenues par de fines ligatures de ro’a semble-t-il, renforcées de gomme de ‘uru, arbre à pain (Artocarpus altilis). La partie enfoncée dans le roseau est légèrement dégrossie et de longueur variant de 6 à 9cm.

On remarque également des traces de résidus résineux sur ces flèches. Ceci coïncide avec les propos d’Ellis, décrivant que pour maintenir plus solidement les flèches pendant qu’on bandait l’arc, leur extrémité inférieure était enduite d’une gomme résineuse tirée de l’arbre à pain. Elles n’étaient ni barbelées, ni empennées.

Taillé dans un seul noeud de bambou d’Océanie (Schyzostachyum glaucifolium), le carquois, pe’eha (78.03.67), mesure 98,4 cm pour 5 cm de diamètre. Il est entouré de nape en 5 cerclages distincts. D’autres carquois conservés au British Museum et au Musée National d’Ethnographie de Stockholm comportent également ce type de ligatures, avec un nombre de tours cependant différents. Pourrait-il s’agir de « marques identitaires » ? D’autres encore, décrits par Ellis et Moerenhout semblaient lisses et peints. Comptant généralement entre 10 et 12 flèches, ils comportaient un couvercle – ici manquant – fait d’une demi-noix de coco noire, polie et parfois gravée, reliée au carquois par des tresses de cheveux. L’ensemble (arc, flèche et carquois) étaient de vrais objets de luxe, aussi élégants que riches.

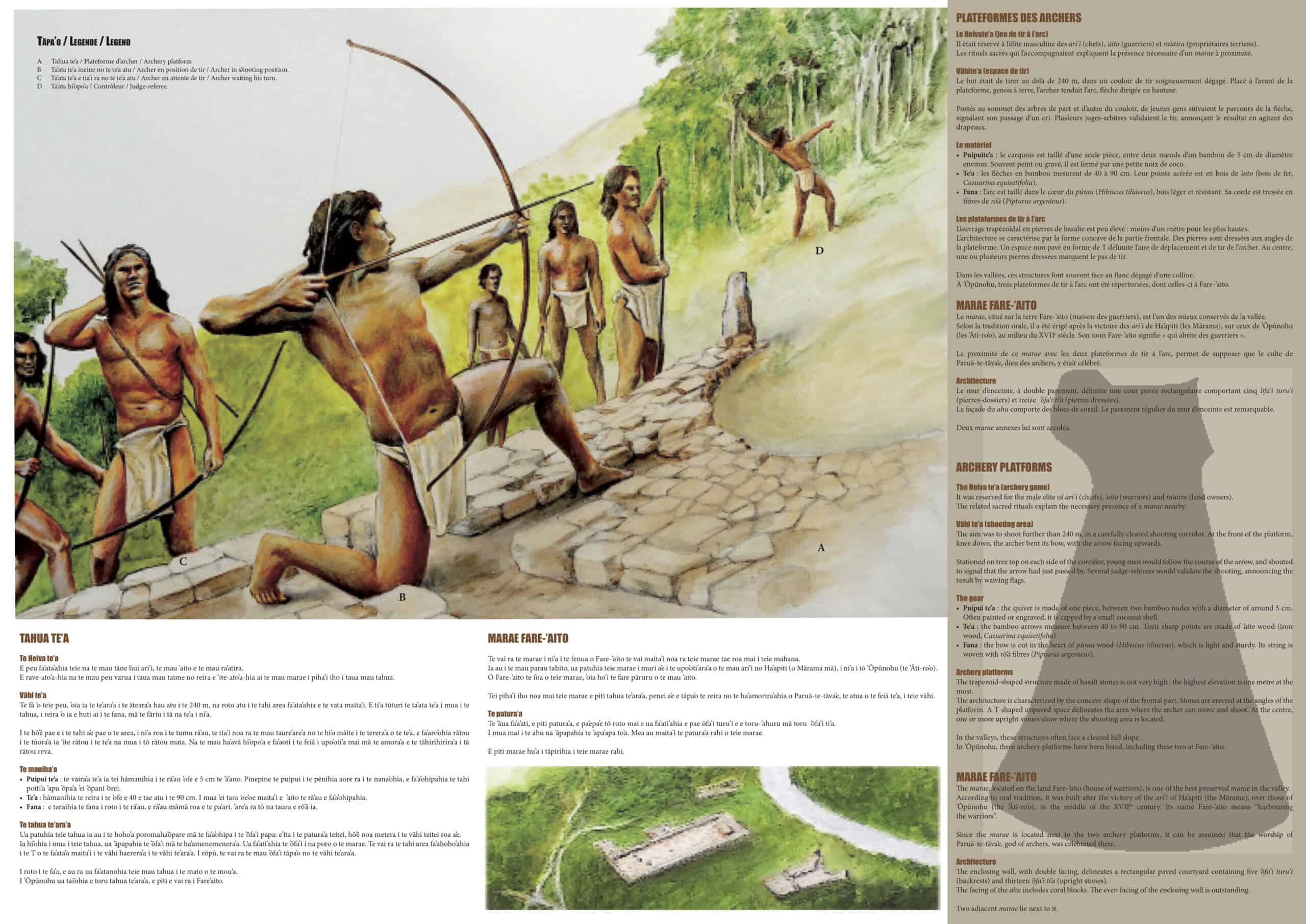

Le tir à l’arc, un divertissement sportif sacré

Aux Îles de la Société, l’utilisation de l’arc était exclusivement réservée aux dignitaires de hauts rangs, les ari’i ou chefs qui possédaient d’immenses privilèges et les ra’atira ou grands propriétaires terriens. Jeu sacré, le tir à l’arc se déroulait sur des plates-formes spécialement réservées à cet usage. Il consistait à envoyer la flèche le plus loin possible, sans recherche de tir de précision. Si James Morrison mentionne que les femmes pouvaient également pratiquer le tir à l’arc, uniquement entre elles, ce jeu était, selon Moerenhout, l’amusement favori des chefs et celui auquel ils se livraient toujours pendant les grandes fêtes.

Avant la compétition, une cérémonie avait lieu sur le marae situé à proximité d’une plate-forme dédiée à ce sport, où les participants invoquaient Patutetava’e, dieu des archers. Ces derniers revêtaient un habit spécial pour la compétition, le puhipuhite’a, et portaient à l’avant-bras gauche un bracelet de protection composé d’écailles de mara, poisson appelé napoléon (Cheilinus undulatus).

L’accès au lieu était gardé et seules les personnes habilitées pouvaient y assister. Maximo Rodriguez, un des premiers Européens résidant à Tahiti en 1774 – 1775, écrivit ainsi que « tous les feux devaient être éteints pendant les réunions de tir à l’arc ». Cette restriction, qui était appliquée durant le déroulement des cérémonies religieuses, précise bien l’aspect sacré de ces manifestations sportives. À la fin de la compétition, les participants retournaient sur le marae pour se purifier et leurs vêtements étaient soigneusement rangés, comme les arcs et flèches, avec les objets sacrés dédiés aux cultes.

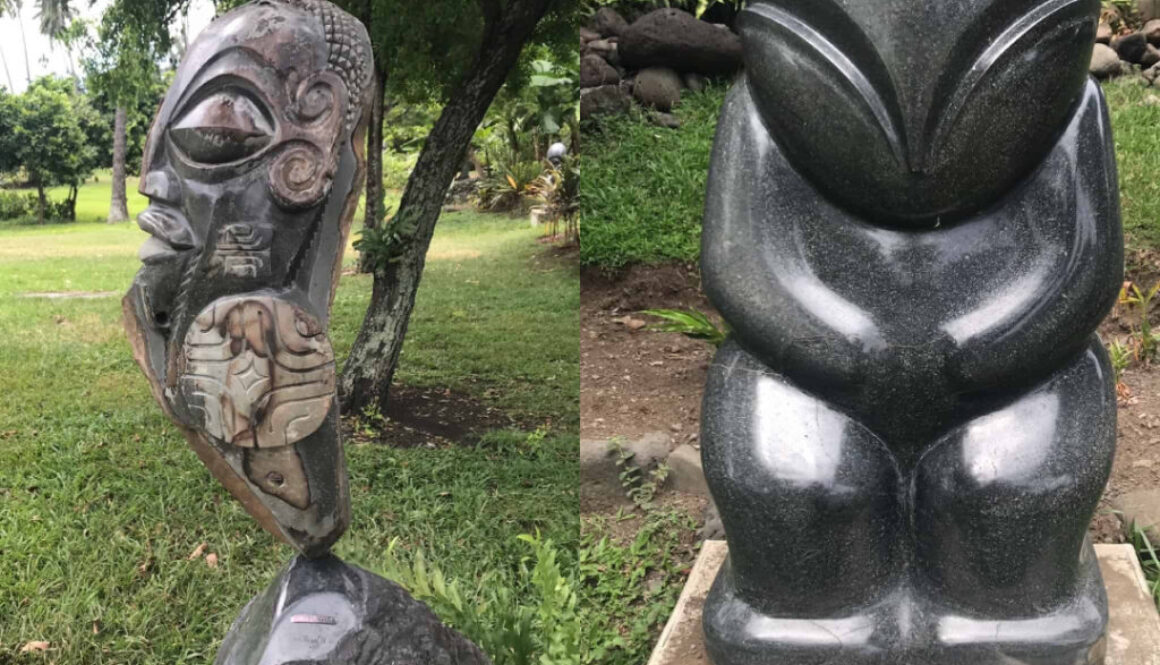

Les plates-formes tōrē tahua, construites en blocs de basalte à l’intérieur des vallées et en corail lorsqu’elles étaient implantées en bord de mer, étaient toujours situées à proximité d’un marae. Plusieurs subsistent aux Îles de la Société, à Ra’iatea, Huahine, Mo’orea, Tahiti et sur l’atoll de Tetiaroa, et ont fait l’objet, pour certaines, de restaurations et de valorisations touristiques.

De forme rectangulaire, partiellement pavées, leur partie avant est concave avec deux avancées de « bras » où des dalles verticales sont plantées. L’archer, placé juste derrière la partie frontale incurvée, tirait pour atteindre la plus grande distance. La technique de tir consistait à plier un genou contre une pierre dressée puis élever son arc et tendre la corde avec la main jusqu’à ce que la flèche touche le centre de l’arc (Teuira Henry 1928). Une fois la flèche projetée au son des tambours, des guetteurs, répartis le long du champ de tir ou de jeunes garçons en haut des arbres et des cocotiers, indiquaient à l’aide de petits drapeaux en tapa blanc la distance du tir, et par là même, le vainqueur. Si l’on en croit les témoignages, la distance pouvait aller jusqu’à plus de 300 m. Cette pratique du tir étaot un symbole de pouvoir et de virilité.

L’arc et la guerre

Il est souvent mentionné que l’arc n’aurait jamais servi pour la guerre à Tahiti. Pourtant, les rivalités entre les chefferies étaient fréquentes. En outre, des récits mythiques mentionnent l’utilisation de l’arc comme arme. Il était d’ailleurs utilisé comme tel aux Gambier, et dans certaines îles des Tuamotu, comme Anaa et Fangatau (Stimson & Marshall).

La présence de pointes effilées en bois de fer comme composante des flèches, suggère, au-delà de leur équilibrage, un probable usage antérieur comme arme. On retrouve d’ailleurs ce type de pointes en bois de fer en Polynésie occidentale, parfois barbelées, utilisées pour la guerre ou la chasse.

L’évolution de l’utilisation de l’arc est ainsi suggérée par Handy en 1930, pour qui les ari’i, minoritaires, établirent leur suprématie en faisant de l’arc un objet tapu dans l’intérêt de leur protection, préservant par la même occasion, leur propre habilité dans son utilisation et ne le pratiquant plus que comme un sport d’élite, fortement ritualisé. Toutefois aucune preuve ne vient étayer cette supposition.

La même année, Edouard Ahnne, souligne quant à lui combien l’environnement naturel ne permettait pas l’utilisation de cette arme, les Polynésiens étant par ailleurs d’habiles pêcheurs lanceurs de harpon n’ayant que peu usage de l’arc. Lui étaient préférés le corps à corps, les massues et casse-têtes pour le combat, plus dignes d’un brave guerrier.

Ce sport populaire chez les classes dominantes a rapidement disparu avec l’arrivée des Européens et du christianisme, en raison des rituels qui l’accompagnaient. Il est probable qu’en brûlant les idoles, les missionnaires aient également détruit les arcs et flèches qui y étaient associés.

Aujourd’hui, subsiste lors des fêtes en juin et juillet, un tir de précision au javelot (pātiafā). Propulsé par l’index depuis un pas de tir situé à 22 m de distance, le javelot doit atteindre une noix de coco fichée au sommet d’un mât à 9,50 m de haut.

Cet article a été rédigé par Vairea Teissier (Musée de Tahiti et des Iles à Tahiti – Te Fare Manaha) et Jean-Luc Rieu (Musée départemental de Préhistoire à Nemours)

Remerciements pour leur aide précieuse à Michel Tetuaiteroi, assistant conservateur au Musée de Tahiti et des Iles – Te Fare Manaha, Véronique Mu Liepmann, conservatrice au Musée de Tahiti et des Iles – Te Fare Manaha et à Pierre-Alexis Kimmel, restaurateur au Musée du Quai Branly à Paris.

Références

Ahne, E. 1930. « L’arc chez les Polynésiens ». Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes n°36.

Handy, W.C. 1930, History and Culture in the Society Islands. Bernice P. Bishop Museum Bulletin 79. (1971 Ed.), Honolulu, Hawaii.

Henry, T. 2000, Tahiti aux temps anciens. Publication de la Société des Océanistes N°1, Musée de l’Homme, Paris, 722 p.

Ellis, Rvd. W., 1971, A la recherche de la Polynésie d’autrefois. Publication de la Société des Océanistes n°252, 2 volumes, Paris.

Moerenhout, J.-A., 2006, Voyages aux îles du Grand Océan. Géographie. Editions La Lanterne magique, Besançon, 318 p.

Morrison, J., 1981, Journal de James Morrison, second maître à bord de la « Bounty ». Traduit de l’anglais par B. Jaunez. Publication de la Société des Etudes Océaniennes, Papeete.

Rodriguez, M., 1995, Les Espagnols à Tahiti (1772-1776). Publication de la Société des Océanistes N°45, Musée de l’Homme, Paris.

Stimson, F., Marshall, D.S. 1964, A dictionary of some Tuamotuan dialects of the Polynesian language, Ré-édition Société des Etudes Océaniennes, 2008, Papeete.

Tyerman, D., Bennet, G., 1831, Journal of their voyages and travels (compiled by James Montgomery). London, 2 vol.

U’upa – Pigeon Vert

Le pigeon vert de la Société

Les collections naturelles du Musée de Tahiti et des Îles comptent 89 oiseaux naturalisés, dont certains spécimens représentent des espèces endémiques devenues très rares.

Les plus anciens proviennent de l’expédition scientifique de l’American Museum of Natural History de New York entre 1921 et 1923, qui fit ensuite don de 53 oiseaux naturalisés au Musée de Pape’ete. D’autres spécimens, plus récents, sont des dons de l’association SOP Manu.

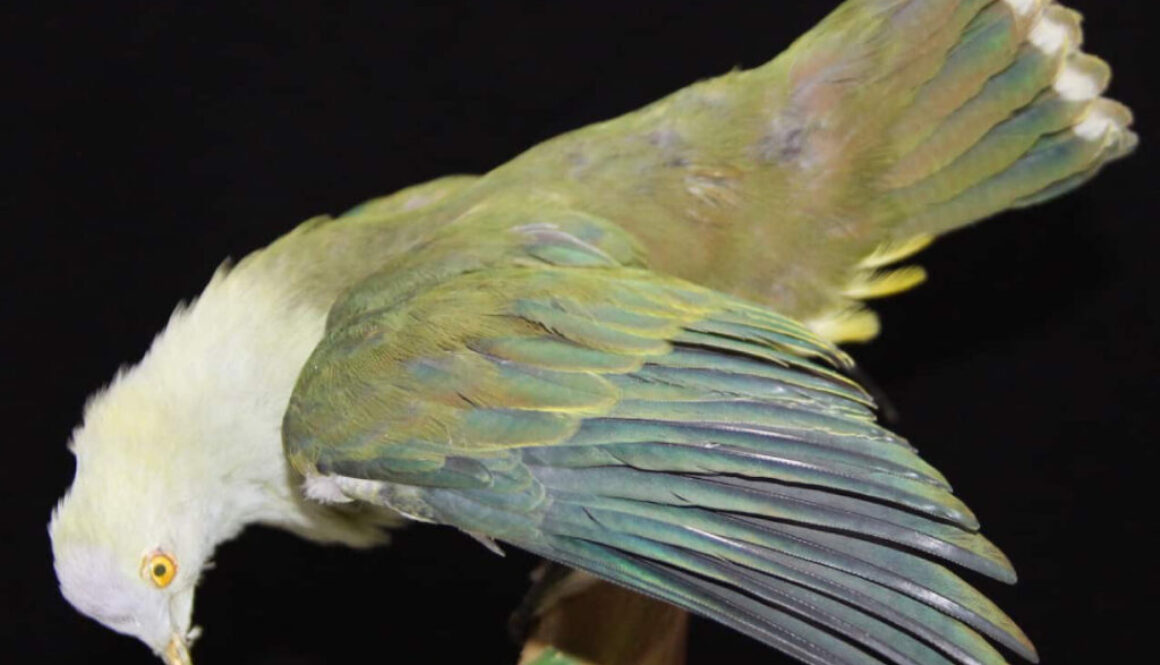

Aujourd’hui, nous allons vous faire découvrir un oiseau de l’archipel de la Société, Ptilinopus purpuratus purpuratus (Gmelin, 1789).

Le Musée en conserve 4 spécimens dont le plus ancien a été récolté sur l’île de Tahiti en 1921. Trois autres, plus récents, ont été naturalisés en position de vie par Wayne Bennett, taxidermiste néo-zélandais pour la SOP Manu et le Musée.

Cet oiseau terrestre, endémique de l’île de Tahiti, mesure environ 20 centimètres de long. Le plumage de sa tête, de sa gorge et de sa poitrine est de couleur gris-clair tirant sur le vert pâle. Sa calotte (partie supérieure de la tête) est rose-clair et peu marquée. Son dos, ses ailes et sa queue sont vert-foncé, tandis que les plumes situées sous sa queue sont jaune vif. Son bec, quant à lui, est jaune et ses pattes couleur bordeaux. Au niveau de l’apparence, aucune distinction ne peut être faite entre mâle et femelle.

La famille des Columbidés dont fait partie notre Ptilope de la Société Ptilinopus purpuratus purpuratus endémique de l’île de Tahiti, compte deux autres sous-espèces en Polynésie française : le Ptilinopus purpuratus frater, endémique de Mo’orea et le Ptilinopus purpuratus chrysogaster, endémique des Iles-Sous-Le-Vent.

On le rencontre dans les régions boisées à une altitude inférieure à 1000 mètres, parfois près des habitations. Il ne fréquente ni les cocoteraies, ni les îlots lagonaires.

Son alimentation est composée principalement de petits fruits charnus (2-17mm de diamètre), parfois d’insectes et de jeunes feuilles. Il consomme notamment les fruits du ‘ie’ie (Freycinetia, Freycinetia impavida), du taratara moa (Lantana, Lantana camara), du tuava (Goyavier, Psidium guajava), du moto’ī (Ylang-Ylang, Cananga odorata) et du ‘ōrā (Banian, Ficus prolixa).

Dans l’ancienne société tahitienne, cet oiseau était l’une des émanations du dieu Atea, associé au banian ‘ōrā, dont il mange les fruits. Le U’upa était le compagnon de la déesse Hina. Depuis la lune, celle-ci l’envoya dans le monde des humains, afin qu’il y dépose la graine de l’arbre sacré, le ‘ōrā.

Le ‘U’upa se reproduit toute l’année mais avec un seul jeune par portée. Malgré cela, il reste assez abondant dans certaines îles. Comme tant d’autres espèces, il subit l’introduction d’espèces prédatrices telles que le Busard de Gould (Circus approximans), les rats noirs et les chats, ainsi que la destruction progressive des forêts où il niche.

Le Pigeon vert est actuellement inscrit en catégorie A, sur la liste des espèces protégées par la réglementation territoriale de Polynésie française et classé en « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge de l’IUCN.

Références :

- Site de la SOP MANU : https://www.manu.pf/portfolios/ptilope-de-la-societe/

- Henry, T. 2000. Tahiti aux temps anciens. Publication de la Société des Océanistes

Et pour aller plus loin, les légendes liées au banian et au U’upa :

- https://www.punaauia.pf/tumu-%C5%8Dr%C4%81-le-banian-de-punaauia

- https://www.tahitiheritage.pf/banian-tahitien-ora-tahiti/

Quelques définitions

- Espèce endémique : espèce localisée sur une aire géographique restreinte.

Le chapeau de la reine Pomare.

Le chapeau de la reine Pomare.

Ce chapeau (n. inv 2005.8.2) d’une grande finesse de tressage appartenait à la Reine Pomare. Décoré d’un fin bouquet floral à l’avant, sa petite taille (21,5×19,5×3,5 cm) en fait un objet d’apparat plutôt que de protection. N’oublions cependant pas que le port des chapeaux et bonnets fut imposé par les missionnaires pour le culte chrétien.

La reine avait un gout avéré pour les couvre-chefs et le tressage. Deux autres chapeaux similaires, attribués à sa main, sont conservés dans nos collections. Celui-ci est cousu et évoque ainsi un autre type de couvre-chef dont la mode fleurit dans la seconde moitié du XIXe siècle, en France notamment : celui des canotiers qui se démocratisent chez l’homme dans un premiers temps, puis chez la femme.

Il ne semble malheureusement pas exister de portrait de la souveraine ornée de ce charmant chapeau, elle qui, à d’autres reprises, est représentée arborant couronnes de fleurs ou couvre-chef de tissu.

Ce chapeau confectionné par la reine Pomare est également intéressant par son histoire. Il fut offert par cette dernière à François-Emile Atger, qui, avec son beau-père Thomas Arbousset, furent les deux premiers pasteurs français de la Société des Missions Evangéliques de Paris à arriver à Tahiti en 1863. Atger reçut ce cadeau lorsqu’il quitta Tahiti avec sa famille en avril 1870 sur la frégate Isis.

Le chapeau fut transmis à la fille de François-Emile Atger, puis à son petit-fils, Henri Clavier professeur de dogmatique à l’université de Strasbourg et auteur du livre : « Thomas Arbousset, pionnier » Paris, 1963, lequel ouvrage est un récit du séjour de ce dernier au Lesotho (Afrique Australe) puis à Tahiti.

Ses descendants décidèrent d’offrir ce chapeau au Musée de Tahiti et des Iles – Te Fare Manaha, offert à François-Emile Atger en 1870, en témoignage des liens de confiance et d’amitié qui avaient été établis. En 2001, le Musée reçut un courrier de Monsieur Paul-Henri Clavier, dont le père Henri Clavier, était le petit-fils de François-Emile Atger et ainsi arrière petit-fils de Thomas Arbousset.

Précis historique sur la Société des Missions Evangéliques de Paris (S.M.E.P.) par Vairea Teissier

Il nous faut tout d’abord aborder une rétrospective historique succincte des 30 dernières années qui précèdent l’arrivée de Thomas ARBOUSSET en 1863 et de celle de son gendre François-Emile ATGER l’année suivante, pour comprendre la présence à Tahiti de la Société des Missions Evangéliques de Paris, la S.M.E.P. de 1863 à 1884.

L’entrée en scène de la Mission Catholique française dans nos îles, qui étaient jusqu’alors le bastion des missions de la London Missionnary Society (L.M.S.) depuis 1797, est un des éléments déclencheurs de l’établissement du Protectorat en 1842 par la France. Le refus de la reine d’accepter la ratification du Protectorat en 1843 et son exil volontaire dans les Îles-Sous-le-Vent vont soulever des hostilités qui se manifestent par la guerre franco-tahitienne de 1844 à 1846.

Devant cette situation de crise, l’on assiste dès 1844 au départ progressif des missionnaires de la London Missionnary Society et à l’installation officielle de missionnaires français qui établissent des écoles catholiques. Le gouvernement du Protectorat prône la mise en place de l’Eglise tahitienne officielle qui va désormais diriger les communautés protestantes.

Au-devant de situations délicates et parfois intolérables et dans le souci de perpétrer la mission évangélique entreprise depuis une soixantaine d’années par la L.M.S., le Révérend HOWE décide de lancer un appel à la venue et à l’installation de pasteurs protestants français, décision courageuse et sage qui sera appuyée par la reine POMARE.

Le pasteur Thomas ARBOUSSET arrive le 26 janvier 1863 avec sa fille à Pape’ete, où ils sont accueillis par le Révérend HOWE. La reine POMARE qui se trouvait à Ra’iatea pour le mariage de son fils lui envoie un message de bienvenue en ces termes :

« O Arbousset ! paix te soit et soit aussi à ta fille de la part de Dieu ! Lorsque j’ai appris que tu venais à Tahiti, cela m’a causé une grande joie parce que ta religion est la même que la mienne et que ton désir et mon désir en sont un. Moi et mon peuple, nous désirons un ministre de la foi dont on a fait profession chez nous depuis le temps de nos pères et mères et jusqu’à mon temps… » Ra’iatea, le 15 mars 1863.

Thomas ARBOUSSET, pasteur à Pare, visite officiellement les centres protestants des Etablissements Français aux îles de la Société, aux Australes et dans les Tuamotu. Il organise la mission française et veut créer une école protestante… Il publie en 1864, en français et en tahitien, un manuel, « Communications et Instructions chrétiennes faites aux Eglises protestantes de Taïti, Moorea et des Tuamotu ».

Il fait appel à son gendre François-Emile ATGER qui arrive à Tahiti le 10 juillet 1864. Ce dernier le remplace dans ses fonctions de pasteur à Pape’ete. François-Emile ATGER sera le créateur de l’école protestante française-tahitienne et en assurera la direction jusqu’à l’arrivée de M. et Mme VIENOT en 1866.

Thomas ARBOUSSET et François-Emile ATGER participent à la venue de Frédéric VERNIER en 1867 dans le but de continuer à stimuler la mission et surtout à lui donner un statut. C’est ainsi que le 23 janvier 1884, le président de la République, Jules GREVY, signe le décret instituant le Conseil Supérieur des Eglises Tahitiennes.